Manovra 2026: dove intervenire per evitare che le crisi esterne diventino croniche

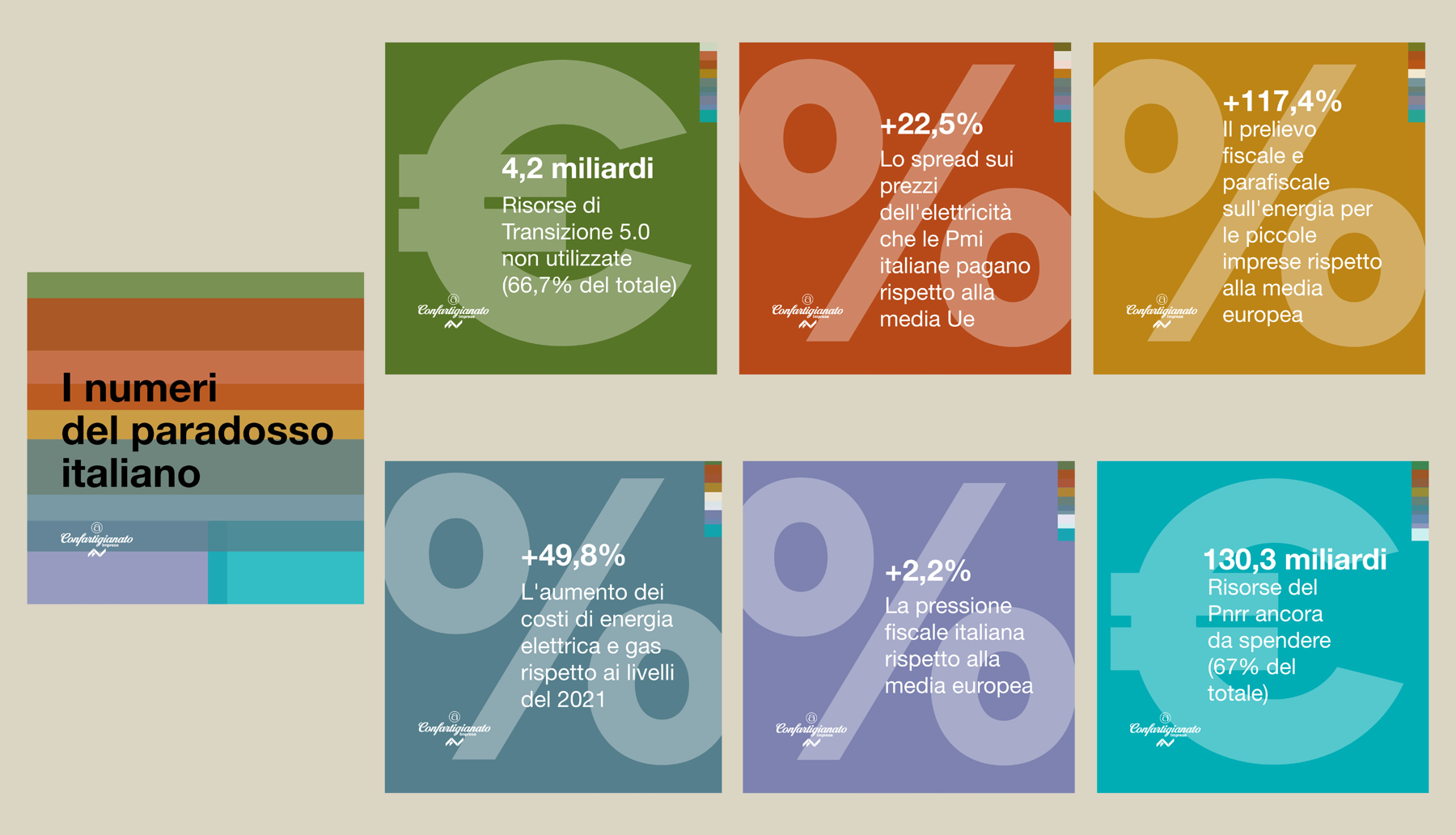

Mentre i dazi Usa colpiscono la manifattura e la crescita resta a "zero virgola", il vero problema sono i 4,2 miliardi di Transizione 5.0 fermi e un sistema che penalizza territorio, energia e competitività

La manovra del 2026 si presenta con un paradosso che racconta l'Italia di oggi: tecnicamente siamo vicini a uscire dalla procedura per deficit eccessivo, lo spread scende ai livelli del 2010, le agenzie di rating ci guardano con maggior favore. Ma l'economia reale è affaticata, la manifattura è in crisi, la meccanica e la moda vivono una vera recessione. E quando arrivano i dazi americani scoprono un tessuto produttivo già fragile, indebolito non tanto dalle crisi esterne quanto da cause interne che si trascinano da tempo.

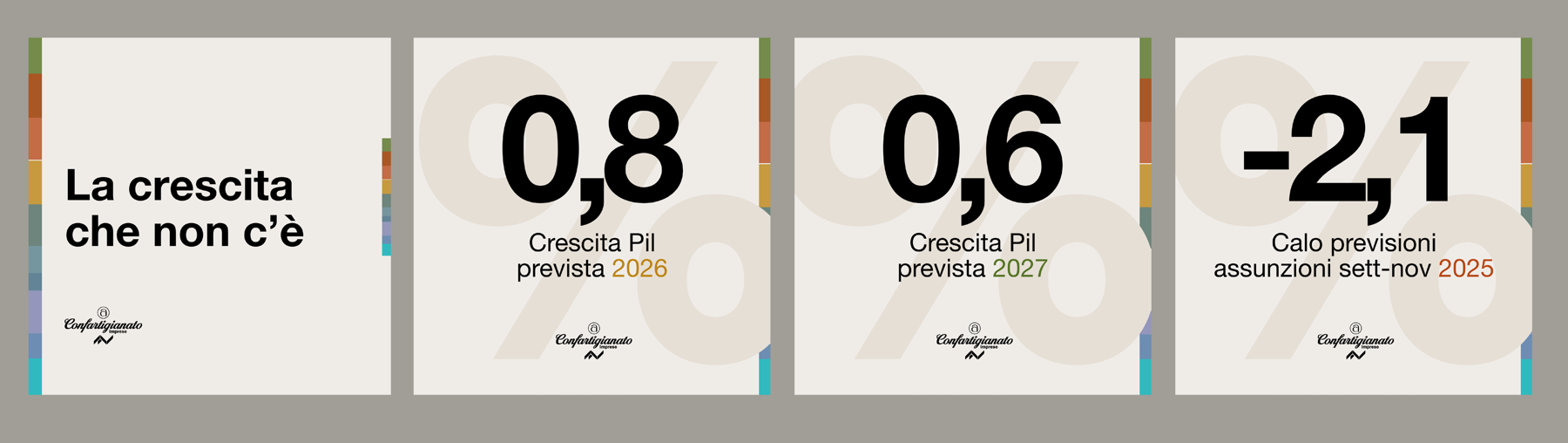

È la fotografia di un Paese che ha imparato a gestire i conti pubblici ma non ha ancora risolto il problema della crescita. E che, soprattutto, non riesce a spendere i soldi che ha messo a disposizione per innovare e rilanciare la competitività delle imprese. Soldi che restano fermi mentre le piccole e medie imprese combattono su più fronti: costi dell'energia insostenibili, un fisco più pesante della media europea, un costo del denaro che frena gli investimenti, mercati di export sempre più complicati.

LE CONTRADDIZIONI DEI NUMERI

I dati raccontano una storia fatta di luci e ombre. Da una parte c'è la solidità ritrovata dei conti pubblici: il rapporto deficit/Pil potrebbe scendere sotto il 3% già nel 2025, lo spread sui Bund tedeschi è crollato a 91 punti base. Dall'altra parte c'è un'economia che cresce dello 0,8% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027 secondo il Fondo monetario internazionale. Non è recessione, ma neanche quello che serve per competere in un mondo che cambia velocemente.

Il problema più evidente sta nei settori che dovrebbero trainare l'innovazione. La manifattura, già colpita dalla crisi energetica e dalle incertezze geopolitiche, ora deve fare i conti con i dazi americani che pesano già sulle filiere del made in Italy. Il fatturato dei servizi in volume ristagna (+0,4% nei primi sei mesi del 2025), i consumi delle famiglie mostrano incertezza.

Ma c'è un dato che più di tutti fotografa il paradosso italiano: al 24 settembre 2025 risultano non utilizzati 4,2 miliardi di euro di Transizione 5.0, il 66,7% delle risorse messe a disposizione. Soldi che dovrebbero servire a digitalizzare le imprese, aumentare la produttività, accompagnare la transizione green. Soldi che restano nei cassetti mentre le imprese faticano a innovare e a competere.

L'ENERGIA CHE COSTA TROPPO ALLE PMI

Dietro questa paralisi c'è un sistema che penalizza le piccole e medie imprese. I prezzi dell'energia elettrica e del gas, nella media dei primi sette mesi del 2025, rimangono superiori del 49,8% ai livelli del 2021. Per le micro e piccole imprese lo spread sui prezzi dell'elettricità è del 22,5% rispetto alla media Ue, con un prelievo fiscale e parafiscale che è più che doppio (+117,4%) della media europea.

È un meccanismo perverso che funziona al contrario: mentre i grandi consumatori hanno un vantaggio rispetto ai competitor europei, le Pmi pagano un conto salatissimo che compromette la loro competitività. Quando i margini operativi sono già sotto pressione per i tassi di interesse alti e il credito bancario costa, un differenziale energetico del 22,5% diventa complicato. Non è un caso che le previsioni di assunzione delle imprese siano in calo del 2,1% per il trimestre settembre-novembre 2025: quando i costi fissi diventano insostenibili e il costo del lavoro pesa troppo rispetto alla produttività, la prima cosa che si taglia è proprio il lavoro.

IL FISCO CHE PENALIZZA LA COMPETITIVITÀ

Il carico fiscale racconta un'altra storia di svantaggio competitivo. L'Italia mantiene un prelievo del 2,2% superiore alla media europea, ma il problema non è solo la quantità: è come questo peso si distribuisce. Le Pmi sopportano un carico sproporzionato rispetto alle grandi imprese, con una tassazione che colpisce redditi d'impresa già compressi dai costi operativi e da margini sempre più ridotti.

La pressione fiscale si somma al costo del denaro: con i tassi Bce ancora elevati, anche se in discesa, finanziare gli investimenti costa caro. Le imprese che vorrebbero innovare, digitalizzarsi, investire in efficienza energetica si trovano di fronte a un doppio ostacolo: da una parte gli incentivi pubblici difficili da utilizzare per complessità burocratica, dall'altra il credito bancario costoso che scoraggia l'indebitamento. È un circolo vizioso che blocca la crescita proprio dove servirebbe accelerarla.

I MERCATI ESTERI E LA FRAGILITÀ DELL'EXPORT

I dazi americani hanno acceso i riflettori sulla fragilità dell'export italiano. Ma il problema non è nato con Trump: è la conseguenza di filiere troppo lunghe, troppo dipendenti da mercati lontani, troppo esposte a choc geopolitici improvvisi. Quando l'acciaio e l'alluminio subiscono dazi del 50%, quando l'automotive deve fronteggiare un 15% di costi aggiuntivi, il danno non colpisce solo chi esporta direttamente negli Stati Uniti. Colpisce tutta la filiera a monte e a valle, compromette margini già risicati, mette in discussione modelli di business consolidati.

Il Varesotto lo sa bene: un territorio manifatturiero dove la componentistica automotive, la metallurgia, la meccanica di precisione vivono di export. Quando i mercati esteri si chiudono o diventano più costosi, non basta diversificare verso altri paesi. Serve ripensare le filiere, accorciare le distanze, ricostruire competitività su scala territoriale.

IL PATRIMONIO EDILIZIO DA RIQUALIFICARE

Tra i nodi da sciogliere c'è anche il tema degli incentivi edilizi. Per raggiungere gli obiettivi della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevede che il tasso di riqualificazione annuo del settore residenziale passi dall'attuale 1,9% al 2,7% nei prossimi due decenni.

I numeri del patrimonio edilizio italiano giustificano l'urgenza dell'intervento: oltre due terzi (68%) delle abitazioni occupate sono in edifici costruiti entro il 1980, prima dello sviluppo della legislazione sul risparmio energetico. Al 22 settembre 2025 il 52,1% degli immobili residenziali si colloca nelle classi energetiche meno efficienti (F e G), con consumi di energia per metro quadro superiori del 78,6% alla media delle classi più efficienti ed emissioni di CO2 pressoché doppie (+97,7%).

Ma anche qui il sistema sembra funzionare al contrario: la riduzione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie contenuta nella manovra dello scorso anno ha già penalizzato il settore proprio quando servirebbero incentivi strutturali e di lungo periodo. E qui emerge un altro paradosso: mentre si parla di efficienza energetica per le imprese, si tagliano gli incentivi per riqualificare un patrimonio edilizio che pesa enormemente sui consumi energetici nazionali.

IL PNRR CHE NON DECOLLA

L'ultimo paradosso riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A meno di un anno dalla deadline di fine agosto 2026, rimangono da spendere 130,3 miliardi di euro, il 67% dei 194,4 miliardi di dotazione. Nel 2024 è stato realizzato solamente il 44% della spesa prevista nel cronoprogramma finanziario.

Non è solo una questione di burocrazia o di capacità amministrativa. È il segno di un Paese che fa fatica a trasformare le risorse disponibili in crescita reale, che non riesce a creare quel circuito virtuoso tra investimenti pubblici, innovazione privata e aumento della produttività che servirebbe per uscire dalla stagnazione. E quando le risorse pubbliche non arrivano, le imprese devono finanziarsi da sole, a costi di credito elevati, in un contesto di margini compressi.

IL TERRITORIO COME RISPOSTA PARZIALE: LE FILIERE CORTE

Vediamo ogni giorno imprese che vorrebbero crescere, assumere, investire in tecnologie, ma si scontrano con una burocrazia che li scoraggia e costi fissi che li soffocano. I dazi americani sono un problema serio, ma il vero problema è che arrivano su un tessuto produttivo già indebolito da anni di politiche contraddittorie. E quando le filiere lunghe, quelle che vanno dall'Italia agli Stati Uniti o alla Cina, diventano troppo costose o troppo rischiose, scopriamo di aver perso competenze e capacità produttive che un tempo avevamo a pochi chilometri di distanza.

Le filiere corte non sono la soluzione a tutti i problemi, ma sono una risposta parziale e concreta ad alcune delle fragilità che ci portiamo dietro. Quando produci vicino a dove vendi, riduci i rischi geopolitici. Quando le competenze sono sul territorio, non devi dipendere da fornitori a diecimila chilometri di distanza. Quando la filiera è corta, i costi di trasporto pesano meno, i tempi di risposta sono più rapidi, la capacità di innovare insieme cresce.

Nel nostro territorio abbiamo ancora un patrimonio straordinario di competenze manifatturiere, artigiane, tecniche. Ma questo patrimonio va valorizzato, va messo in rete, va sostenuto. Filiere corte significano far collaborare l'impresa che lavora i metalli con quella che fa meccatronica, significa costruire rapporti stabili tra chi produce componenti e chi assembla il prodotto finito, significa riportare sul territorio quella parte di filiera che negli anni abbiamo delocalizzato pensando che il costo del lavoro fosse l'unica variabile che conta».

Certo, le filiere corte da sole non risolvono il problema dell'energia. Non risolvono il problema fiscale. Non risolvono il problema del credito bancario costoso. Ma possono aiutare a costruire un tessuto produttivo più resiliente, meno esposto agli choc esterni, più capace di creare valore trattenendolo sul territorio. E questo, in un momento in cui ogni crisi esterna rischia di diventare il colpo finale per imprese già fragili, non è poco.

Serve una politica industriale che incentivi la ricostituzione di filiere territoriali. Servono incentivi per chi riporta in Italia competenze e produzioni. Serve una formazione tecnica che prepari le persone a lavorare in queste filiere. E serve la consapevolezza che il territorio non è solo il luogo dove stanno le imprese, ma è la risorsa competitiva principale in un mondo dove le catene globali diventano sempre più fragili.

LA SFIDA DELLA MANOVRA

La manovra del 2026 può essere l'occasione per spezzare un circolo vizioso che dura da troppo tempo: quello di un Paese che ha le risorse per crescere ma non riesce a utilizzarle efficacemente, che ha territori con competenze straordinarie ma non li valorizza, che ha imprese capaci di innovare ma le penalizza con costi importanti.

Le crisi esterne continueranno ad arrivare ma non possono più trovare un sistema produttivo che trasforma ogni choc in una nuova fragilità. È il momento di intervenire sulle cause interne, quelle che dipendono dalle nostre scelte e che possiamo cambiare. E tra queste cause ci sono anche le scelte su come organizzare la produzione, su dove creare valore, su come costruire filiere che siano resilienti non perché grandi e globalizzate, ma perché radicate nel territorio e capaci di adattarsi velocemente.

Le filiere corte non sono una bacchetta magica, ma possono essere una delle risposte in un mondo dove le certezze globali vengono meno e dove la competitività si gioca sempre più sulla capacità di rispondere velocemente, di innovare insieme, di trattenere valore sul territorio. E una manovra che voglia davvero sostenere la crescita non può ignorare questa dimensione territoriale della competitività.

* Analisi del Centro Studi Imprese Territorio