- Homepage

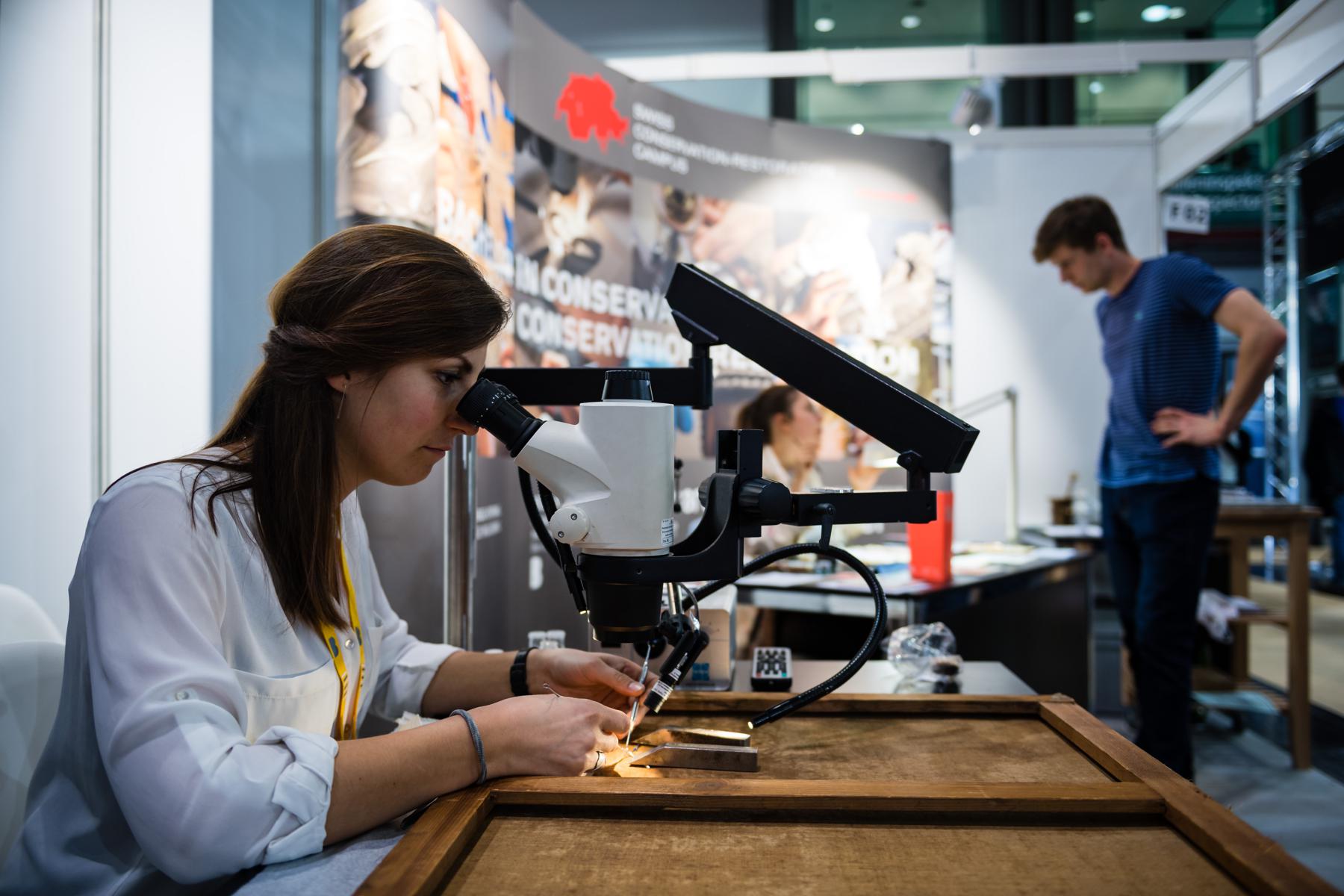

- Il futuro del restauro è…

News

Il futuro del restauro è nelle reti, ma i grandi appalti escludono le Pmi

Scarsa attrattività del settore, bassa digitalizzazione, un forte mismatch tra domanda e offerta di competenze, gare al massimo ribasso, burocrazia eccessiva, assenza di una filiera strutturata e scarsa valorizzazione del lavoro artigiano: è questa la fotografia scattata dalla ricerca “Il Restauro dei Beni Culturali oggi: evoluzione del mercato, struttura delle imprese e scenari evolutivi”, promossa da Confartigianato Imprese Restauro in collaborazione con la Liuc – Università Cattaneo e presentata pochi giorni fa a Roma al Ministero della Cultura.

IL RESTAURO E LE ISTITUZIONI

A sottolineare la sofferenza del comparto è stato Paolo Gasparoli, Presidente di Confartigianato Imprese Restauro: «Il settore, caratterizzato prevalentemente da microimprese, richiede sostegno e supporto da parte degli Enti regolatori a causa dell’invecchiamento degli addetti e del difficile ricambio generazionale. Un settore, però, altamente qualificato e in grado di reggere e garantire, dal punto di vista tecnico, le sfide della conservazione del patrimonio culturale del Paese. Infatti, dopo anni di stagnazione il mercato del restauro ha superato la soglia di 1 miliardo di euro annuo nel biennio 2023–2024, spinto dagli investimenti pubblici legati al Pnrr e dal crescente ruolo della committenza privata».

Concetti sui quali sono intervenuti anche l’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e Luigi La Rocca, Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura: conservazione, digitalizzazione, cultura ma anche partecipazione, corresponsabilità, formazione e ricerca. Sono queste le leve indispensabili per rendere più efficaci le politiche pubbliche e creare un dialogo sempre più stretto con le imprese e il settore privato.

MANCANO CONNESSIONI E RICAMBIO GENERAZIONALE

Con le sue cinquemila imprese – il 60% individuali, il 30% micro con meno di cinque addetti e il 10% piccole con più di cinque addetti – distribuite per lo più in Toscana, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna (il 45% è attivo nel Nord Italia, il 35% nel Centro e il 20% nel Sud e Isole), il comparto soffre, da un lato, della mancanza di reti stabili tra imprese, enti pubblici e istituzioni culturali e, dall’altro, di un basso ricambio generazionale (meno del 15% degli imprenditori ha meno di 35 anni) e di percorsi strutturati per l’ingresso nelle aziende e nei laboratori.

LE ZONE D’OMBRA: SCARSA DIGITALIZZAZIONE E FIGURE PROFESSIONALI CARENTI

Sono tre, però, le zone d’ombra sulle quali si è concentrato Andrea Venegoni, Associate Dean Research & Applications for Business della LIUC Business School, durante la presentazione della ricerca:

- Le figure professionali carenti

- Il basso livello di digitalizzazione degli imprenditori

- La formazione professionale

Spesso, queste criticità viaggiano su linee parallele: meno del 20% delle aziende impiega tecnologie digitali avanzate e, proprio per questo, gli imprenditori chiedono profili professionali (tecnici del rilievo e della diagnostica, operatori Bim e digital restoration) che sappiano integrare arte e innovazione. Nello stesso tempo, alla luce delle sfide legate alla transizione green si presenta l’urgenza di trovare esperti in restauro ambientale e paesaggistico (cresce la domanda per interventi su beni diffusi e contesti naturali) e tecnici della sostenibilità. In sintesi, figure capaci di valutare l’impatto ambientale degli interventi e che abbiano le competenze per accedere a fondi europei e bandi green. Per quanto riguarda i titoli di studio, il 40% degli operatori non ha una formazione specifica nel restauro, solo il 15% ha frequentato corsi universitari o accademie specializzate, mentre solo il 30% ha seguito corsi di formazione continua.

IL COMPARTO CRESCE, MA I GRANDI APPALTI ESCLUDONO LE PMI

Insomma, il comparto necessita di un’accelerazione. E a dirlo sono, ancora una volta, i numeri: le imprese che ne fanno parte sono, in larga maggioranza, ditte individuali e società di persone; solo il 25% è guidato da donne, nel 65% dei casi l’età media degli imprenditori supera i 50 anni, il 70% delle imprese ha un fatturato inferiore ai 100mila euro e solo il 10% supera i 500mila. I margini operativi, spesso, sono al di sotto della soglia del 10%.

Le commesse? Per il 60% si tratta di bandi e appalti pubblici, mentre il restante 40% è occupato da committenti privati, fondazioni ed enti religiosi. I grandi appalti, basati su requisiti sproporzionati, escludono le imprese più piccole.

IL FUTURO STA NELLE RETI. ANCHE TRA ITS E IMPRESE

In Italia sono censiti quasi 3 milioni di beni vincolati, ma il potenziale reale del mercato, includendo il patrimonio non ancora sottoposto a tutela, potrebbe superare i 600 miliardi di euro. Di fronte a questi numeri, il comparto si presenta come componente strategica dell’ecosistema culturale italiano, ma come e con quali strumenti potrà delineare il proprio futuro?

La ricerca della Liuc – Università Cattaneo si è concentrata su due fronti: le linee strategiche che possono dare un nuovo impulso alle imprese e le azioni per colmare il gap generazionale.

Linee strategiche

- Reti di impresa e consorzi: servono per superare la frammentazione del settore e per accedere a commesse più rilevanti

- Incentivi alla digitalizzazione attraverso fondi dedicati e formazione tecnica

- Promozione del settore con campagne di comunicazione e valorizzazione del ruolo del restauro artigiano

- Politiche pubbliche mirate per valorizzare il ruolo delle imprese artigiane nel restauro e semplificare l’accesso ai bandi

Proposte per colmare il gap generazionale

- Creazione di percorsi formativi integrati tra Università, Its e imprese

- Certificazione delle competenze per garantire qualità e riconoscibilità

- Incentivi all’assunzione di giovani qualificati

- Promozione del restauro come carriera attrattiva, anche attraverso storytelling e campagne culturali