- Homepage

- Crisi del manifatturiero?…

News

Crisi del manifatturiero? C’è chi dice no. La nostra inchiesta, tra problemi e soluzioni

C’è una frase di Jon Kabat-Zinn, biologo e scrittore statunitense, che descrive in modo esemplare la nuova economia mondiale: “Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a padroneggiare il surf”. Le imprese, soprattutto quelle del settore manifatturiero, da anni si trovano a dover surfare sui cavalloni di mercati sempre più instabili e agguerriti. Le onde, momenti di imprevedibile caos, stimolano il cambiamento a patto però – metafore permettendo - di saper scegliere la tavola giusta (un nuovo modello di business), dotarsi dell’equipaggiamento migliore (nuove tecnologie, percorsi formativi adatti, collaboratori capaci di accettare sempre nuove sfide), anticipare gli eventi (mercati sempre più attrattivi) e non subirli.

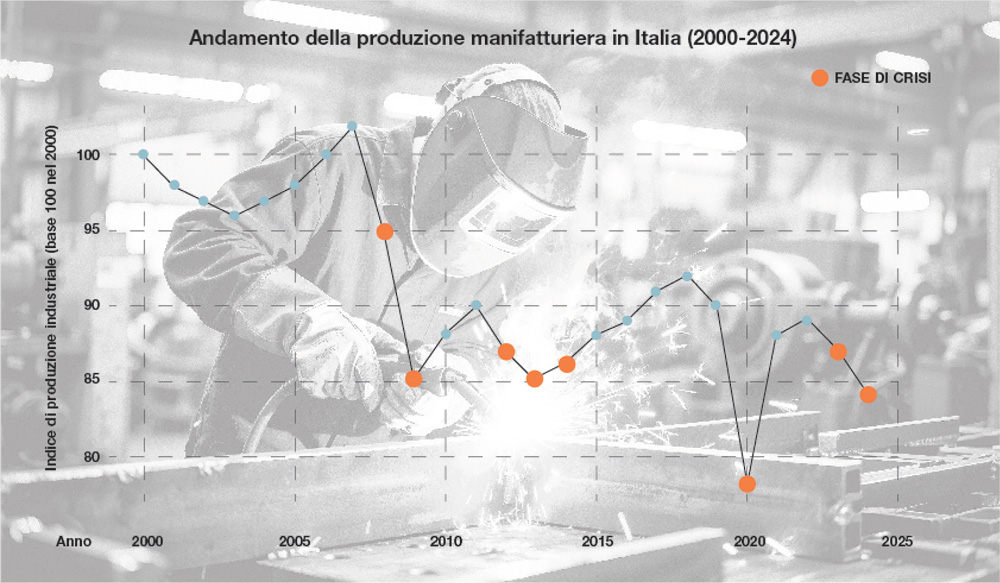

IL MANIFATTURIERO: LEADER MONDIALE IN CRISI?

Proprio come accade nel surf, l’impresa è un misto di competenze, abilità, equilibrio e rischio. Un mix che, spesso, si è dimostrato straordinario perché le aziende hanno dimostrato, all’insorgere di ogni nuova crisi, di saper tracciare nuovi percorsi. A volte, con una determinazione eccezionale.

Eppure, sulla debolezza della manifattura il dibattito è acceso perché, tra gli ambienti accademici, c’è:

- Chi sostiene che questo settore, nonostante i rallentamenti, sia ancora un leader mondiale e motore trainante dell’economia (Marco Fortis – Prima puntata)

- Chi dice che la crisi europea sia dovuta, in parte, alla crisi del manifatturiero e non alla finanza (Mauro Gallegati – Seconda puntata)

- Chi non crede al declino della competitività italiana come risultato dell’incapacità della manifattura (Alessandro Arrighetti – Fine)

LE DOMANDE SUL FUTURO DEL SETTORE

Tante voci, e tante tesi, per una riflessione a trecentosessanta gradi su un comparto che è da sempre il cuore pulsate dell’economia italiana. E che, probabilmente, manca più che mai di una narrazione adeguata che entri nel merito di una trasformazione ormai urgente. Per rispondere a tre domande:

- Quale visione per il futuro della manifattura?

- Il settore è considerato ancora strategico per la crescita e la stabilità economica del Paese?

- Ci si è ormai rassegnati al suo declino?

L'INTERVISTA - MARCO FORTIS: «LE NOSTRE IMPRESE SONO UN MODELLO DAL QUALE IMPARARE»

Contro ogni catastrofismo che da tempo accompagna la crisi del manifatturiero, Marco Fortis spezza una lancia a favore del comparto: «Le nostre imprese sono un modello dal quale stanno imparando gli altri Paesi. Cosa serve? Un piano che stimoli gli investimenti privati e una strategia che dia continuità alle nostre eccellenze. Con o senza eredi». Vicepresidente della Fondazione Edison, già docente di Economia Industriale e Commercio Estero all’Università Cattolica di Milano, Fortis aggiunge: «Il nostro export è il più diversificato al mondo e i nostri imprenditori sono disposti a perdere in produttività, ma non in competenze. Altrove si licenzia, qui no. E’ questo il modello che aiuta ad ammortizzare le crisi».

Dai primi anni Duemila, ad oggi, le imprese hanno dovuto affrontare numerose crisi: cosa hanno insegnato alla manifattura italiana?

E’ proprio in seguito a queste crisi, così diverse fra loro, che la manifattura italiana si è trasformata così profondamente. Quella di inizio secolo aveva causato uno spiazzamento competitivo, dovuto principalmente all’ingresso della Cina nel Wto. Ingresso che non è stato frenato dalla Ue e che ha fatto comodo a molti: dalle imprese del Nord Europa a quelle americane. La crisi che stiamo vivendo ora non è legata alla scarsa competitività del nostro modello produttivo, ma alla domanda internazionale. Tra i principali partner commerciali delle imprese italiane, Germania e Francia stanno attraversando gravi difficoltà: la prima è in crisi da cinque anni, la seconda peggiora di giorno in giorno. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i dazi rappresenteranno un vero problema. Eppure, mentre gli altri Paesi stanno perdendo posizioni, l’Italia le conquista: per esempio, tra gennaio e luglio 2025 il nostro export di merci, pari a 348 milioni di euro, ha eguagliato quello del Giappone. In questi ultimi anni, nonostante le nostre imprese paghino l’energia elettrica molto di più rispetto alle altre aziende europee e il Green Deal stia penalizzando i settori più energivori, siamo diventati più competitivi: segno che gli imprenditori hanno imparato dalle crisi. Inoltre, l’Italia ha aggiunto, o potenziato, alcuni suoi settori di maggiore specializzazione: il farmaceutico, la nautica, la cosmetica, l’alimentare. Il nostro export è il più diversificato al mondo non solo in termini di prodotto, ma anche di mercato. Lo dimostra la recente crescita delle nostre esportazioni in mercati fino a poco tempo fa poco presidiati - penisola arabica, Oceania, i Paesi dell’Asean – che hanno in buona parte compensato il calo registrato verso i partner commerciali storici dell’Italia. Ed è proprio per questo che l’Italia rappresenta un modello dal quale stanno imparando gli altri Paesi. Un vero miracolo economico che passa sottotraccia a causa della solita litania italiana: “Abbiamo troppe Pmi”. Ci si dimentica del fatto che questo target di imprese non esporta, ma aiuta le grandi realtà ad essere più flessibili nelle catene di approvvigionamento. E questo è un vantaggio.

Il manifatturiero come motore trainante dell’economia: le voci catastrofiste sulla sua “fine” sono fondate, oppure no?

Le voci catastrofiste c’erano già quando portavo i pantaloni corti. Negli anni Ottanta, scrissi il mio primo articolo dal titolo “Salvati dal Made in

Italy”. E in quell’occasione parlai di come l’Italia pagasse l’energia molto di più rispetto agli altri Paesi. Poi, sono arrivati gli anni Novanta: si diceva che non ci sarebbe stato futuro per le nostre imprese. Poi, l’arrivo della Cina (ancora un attacco al nostro manifatturiero) e i Brics. In Italia non c’è mai stata deindustrializzazione, e i disastri che avrebbe potuto causare la Cina nei nostri distretti sono stati abilmente evitati grazie alle imprese, che da sole hanno trovato gli anticorpi per reagire. Nonostante quei 300mila posti di lavoro che, in vent’anni, si sono persi nei settori del tessile, pelli e calzaturiero. La figura del declinista non è mai scomparsa, eppure dovrebbe bastare l’esempio della meccanica italiana, competitiva al pari di quella giapponese. O quello delle nostre imprese con duecento addetti che competono con quelle cinesi da duemila occupati. Negli ultimi anni, un grande contributo al rafforzamento del nostro sistema manifatturiero è arrivato dal Piano Industria 4.0, la più efficace politica industriale adottata nel nostro Paese negli ultimi decenni.

Non è forse il tempo di pensare ad una politica industriale a misura di Pmi?

La vera politica industriale sta nell’incentivare gli investimenti delle imprese in nuove tecnologie, nel digitale e, ora, anche nell’Intelligenza Artificiale (magari con un nuovo piano simile a quello di Industria 4.0) e nel rendere il nostro Paese attrattivo agli investimenti esteri. La strada è stata aperta prima dal Superbonus rivolto all’edilizia privata e, successivamente, dal Pnrr per gli investimenti in opere pubbliche. In futuro, si dovrà pensare ad uno strumento capace di stimolare nuovamente gli investimenti privati. Per il resto, se guardiamo agli ostacoli atavici che frenano le imprese (uno su tutti, la burocrazia), più che di politica industriale si dovrebbe parlare di rivoluzione perché si tratta di modernizzare e cambiare l’intero sistema statale e amministrativo. Da sempre, in Italia, si vive una sorta di accanimento contro l’impresa perché si pensa che questa guardi solo ai propri interessi a danno della collettività. Invece, l’imprenditore è una risorsa fondamentale anche per la tenuta sociale del Paese.

Si parla sempre più spesso di una scarsa produttività italiana: le imprese, e parlo soprattutto delle Pmi, devono cambiare i loro modelli di business?

Quando si parla di microimprese, realtà composte da tre o cinque persone legate fra loro da vincoli familiari, la produttività è un falso problema: sono flessibili, hanno grande libertà decisionale, fanno innovazione e lavorano per permettere alle grandi imprese di esportare. E questo è accaduto anche durante e dopo il Covid grazie alle nostre filiere corte. Le microimprese rappresentano un tessuto sociale tipicamente italiano che ci permette di essere altamente competitivi. D’altronde, le statistiche Eurostat parlano chiaro: le imprese sopra i 20 addetti, e fino ai 50, producono un valore aggiunto per occupato maggiore di quelle tedesche. Dai 50 ai 250 addetti la produttività è più alta di quella della media delle imprese tedesche corrispondenti. Oltre i 250 addetti, nel 2023 la nostra produttività ha superato quella della Germania. Inoltre, anche nei periodi di calo della nostra produttività le imprese tutelano i posti di lavoro, mentre in altri Paesi – come la Germania, per esempio – si licenzia. I nostri imprenditori sono disposti a perdere in produttività, ma non si lasciano scappare i collaboratori più competenti: è questo il modello che aiuta ad ammortizzare le crisi. Ed è un modello che si è rigenerato nel tempo.

L’agglomerazione tra più imprese potrebbe dare slancio al nostro manifatturiero per competere sui mercati globali?

Penso che l’unica, vera, strategia sulla quale puntare sia quella di dare continuità alle nostre imprese d’eccellenza. L’Italia è ricca di mini-leader che devono gestire passaggi generazionali complessi o, addirittura, che il passaggio non ce l’avranno. In questi casi bisogna agire con proposte e aiuti manageriali e progettuali, magari da parte di soggetti come la Cassa Depositi e Prestiti. Puntare, quindi, su aggregazioni di imprese che non hanno eredi, quotarle in borse, dotarle di manager capaci. E, se ci sono eredi, trasformarli in azionisti per permettere a queste eccellenze di restare italiane ancora per vent’anni, o più. Davide Ielmini (Prima puntata)