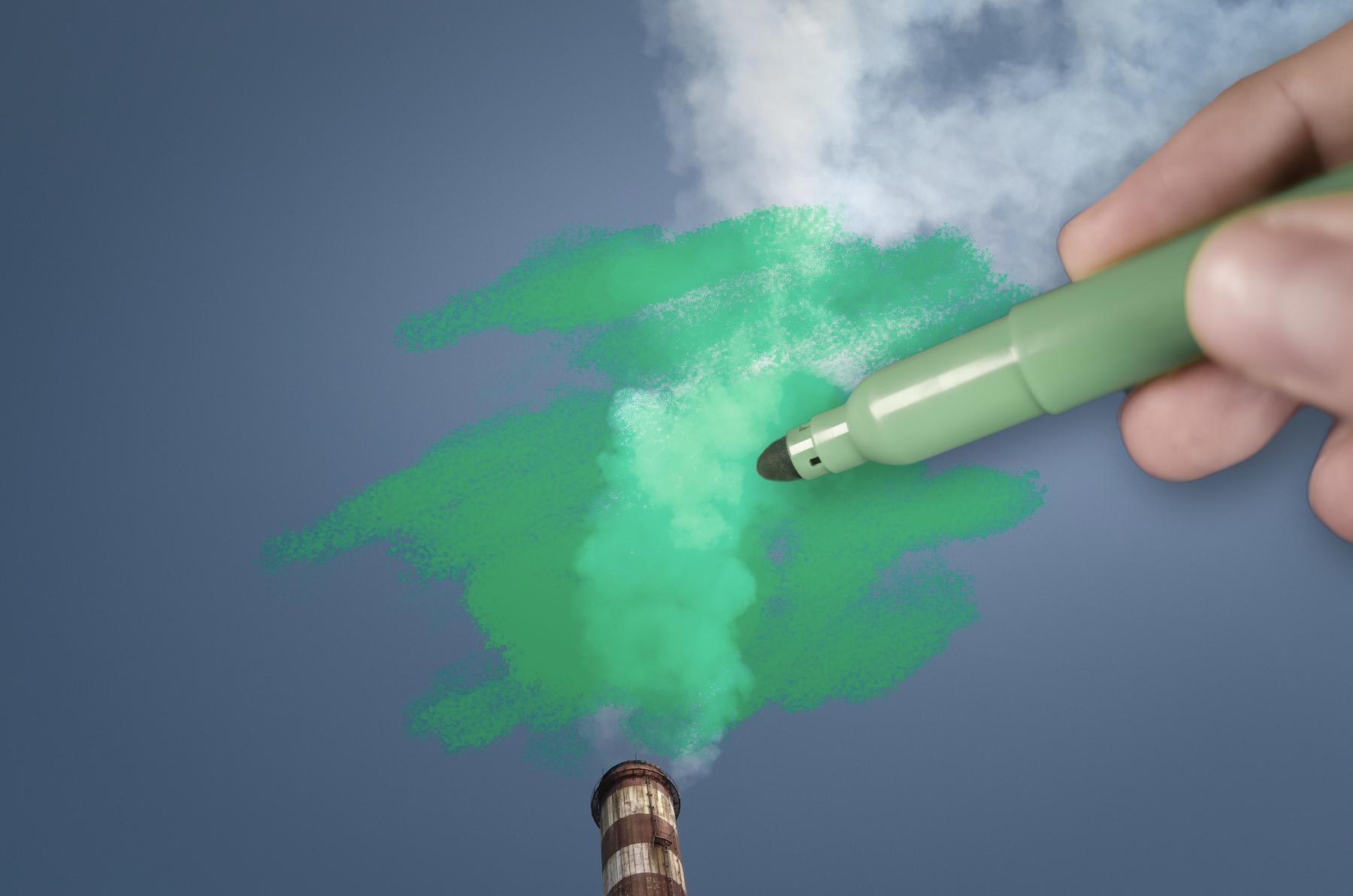

Transizione green: crescita sostenibile o nuova zavorra per il Pil europeo?

Lo studio di Bruegel mostra come la transizione ecologica impatti sul Pil europeo. I Paesi manifatturieri rischiano di più, mentre servizi e innovazione fanno da scudo

Quanto impatta il passaggio alla transizione green sul Prodotto interno loro dei Paesi europei? L’impatto è maggiore se il tessuto imprenditoriale è composto da aziende manifatturiere?

Le diverse economie come si stanno preparando al passaggio al green?

Quali sono i punti chiave sui quali si devono concentrare i governi?

A rispondere a queste domande è il think tank Bruegel con lo studio “Measuring Gdp at Risk in the Low-carbon transition” (Misurare il Pil a rischio nella transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio) e un modello sviluppato in due fasi: la prima identifica i settori più esposti alla transizione ecologica (energia, trasporti, edilizia e industria) che per sopravvivere devono abbracciare il green; la seconda, invece, valuta la “preparazione” alla transizione dei settori misurata dall’intensità di carbonio.

ATTENZIONE ALL’IMPATTO SUL PIL

E’ diffuso il consenso alla transizione ecologica perché può fare la differenza sugli ecosistemi imprenditoriali e, di ritorno, sulla buona salute economica dei Paesi. Non sempre, però, si parla dell’impatto di questa transizione sul Pil. Bruegel non manca di sottolineare che l’industria europea è ancora poco competitiva su molte di queste tecnologie rispetto alla Cina, che domina il mercato globale del fotovoltaico (85% delle celle, 74% dei moduli, 97% dei wafer). Il rischio è che, nel tentativo di ridurre la dipendenza da fornitori esterni, si adottino misure protezionistiche che aumentano i costi della transizione e riducono la competitività delle imprese europee.

LE SFIDE DELL’UNIONE EUROPEA: IL NET-ZERO INDUSTRY ACT

Il Net-Zero Industry Act europeo rischia di penalizzare le economie con una forte vocazione manifatturiera come l’Italia. Il piano europeo, infatti, prevede che entro il 2030 almeno il 40% delle tecnologie necessarie alla decarbonizzazione (pannelli solari, turbine eoliche, batterie, elettrolizzatori) venga prodotto internamente. Entro lo stesso anno, le emissioni nette di gas serra dovranno ridursi di almeno il 35% rispetto al 1990, mentre al 2050 è fissata la neutralità climatica. Infine, tra i diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite sono stati identificati quattro gruppi di transizioni su larga scala: clima (transizione energetica), materie prime (economia circolare), biodiversità (cibo sano e agricoltura e acquacoltura rigenerativa) e pratiche di lavoro (transizione sociale).

Obiettivi che, per le imprese, si traducono in sfide ed impegni da affrontare con politiche integrate, un coinvolgimento territoriale capillare e strategie nel campo dell’innovazione. In poche parole, senza un vero “sistema Paese” la transizione rischia di trasformarsi in una corsa ad ostacoli.

LO STUDIO DI BRUEGEL

Tre sono i punti sui quali si concentra lo studio:

- I Paesi ad elevato tasso di manifatturiero presentano un rischio di esposizione del Pil particolarmente alto

- I Paesi con un sistema economico concentrato sui servizi presentano una minore esposizione dei settori industriali

- La combinazione migliore per un Paese è quella tra elemento settoriale e preparazione alla transizione

CHI VINCE E CHI RISCHIA DI PERDERE

Secondo i dati di Bruegel, i Paesi che registrano le quote maggiori di Pil esposte all’impatto economico negativo della transizione energetica sono Polonia, Bulgaria, Estonia, Cechia e Lituania. Il Paese che, invece, occupa il primo posto nella classifica per comportamenti virtuosi è la Svezia seguita da Francia (queste due presentano la migliore combinazione tra elemento settoriale e preparazione alla transizione), Irlanda, Lussemburgo e Belgio. L’Italia occupa una posizione equilibrata nella top ten dei Paesi europei, perché le sue capacità di diversificare i settori industriali fanno ben sperare in un avanzamento verso gli obiettivi del Green Deal.

I PAESI AL TOP E QUELLI A RISCHIO CHOC

Lo studio di Bruegel stila una classifica dei Paesi che hanno già modificato il proprio tessuto imprenditoriale sulla base della transizione green e di altri che, invece, rischiano di restare ingolfati in un manifatturiero sempre troppo dipendente dalle fonti fossili. Partiamo dalle nazioni che occupano le prime due posizioni della classifica: Svezia e Francia.

- Svezia: il suo risultato è dovuto ad una decarbonizzazione ottenuta dal mix tra idroelettrico e nucleare e da una grande innovazione green. La performance di questo Paese è frutto di un lungo lavoro di ricerca, innovazione e sensibilizzazione: dagli anni Novanta, la Svezia incentiva la riduzione delle emissioni, sostiene l’elettrificazione del trasporto pubblico e privato e insiste sulla coerenza tra fiscalità ambientale e investimenti in infrastrutture verdi.

- Francia: è il principale fornitore di energia nucleare dell’Unione europea. Fonte energetica che è considerata un’ottima alternativa alle fonti fossili. I trasporti, però, sono un settore sul quale la sfida è aperta.

- Germania: rappresenta un caso a parte. Prima economia manifatturiera della Ue (la seconda è l’Italia), ancora oggi espone il proprio Pil ad un rischio sufficientemente alto, ma il percorso verso la transizione green poggia su una strategia nazionale sull’idrogeno verde (che interessa soprattutto l’industria pesante), su cluster industriali low-carbon (sostegno a distretti industriali per la riconversione energetica) e sull’uso di fondi nazionali ed europei per accompagnare i settori particolarmente energivori alla transizione green.

- Polonia e Bulgaria: la preparazione settoriale alla transizione è bassa e la dipendenza dal carbone ancora troppo elevata (anche se la Polonia sta riducendo il suo utilizzo del carbone nella produzione di energia elettrica dal 70% nel 2022 al 54% nel 2024). E’ possibile che, nel prossimo futuro, dovranno contenere eventuali shock su occupazione e fisco.

Secondo lo studio BruegeI, il rischio che corrono i Paesi “disallineati” alla transizione green non è solo settoriale, ma sistemico. In mancanza di una programmazione e gestione che consideri l’impresa tanto nelle sue diversità quanto nella sua omogeneità, in quanto generatore di ricchezza non solo economica ma anche sociale, si potrebbe incorrere in un mix di fattori deflagranti che vanno dalla disoccupazione strutturale (la mancata riqualificazione e/o formazione dei collaboratori per i nuovi settori) allo shock fiscale (mancata compensazione della perdita di entrate da settori ad alta intensità di carbonio) alla perdita di competitività (mancati investimenti in innovazione green). (1. continua). Davide Ielmini

Ma l’Italia come sta affrontando la transizione ecologica? Ne parliamo nella prossima puntata.