L'energia come variabile strategica

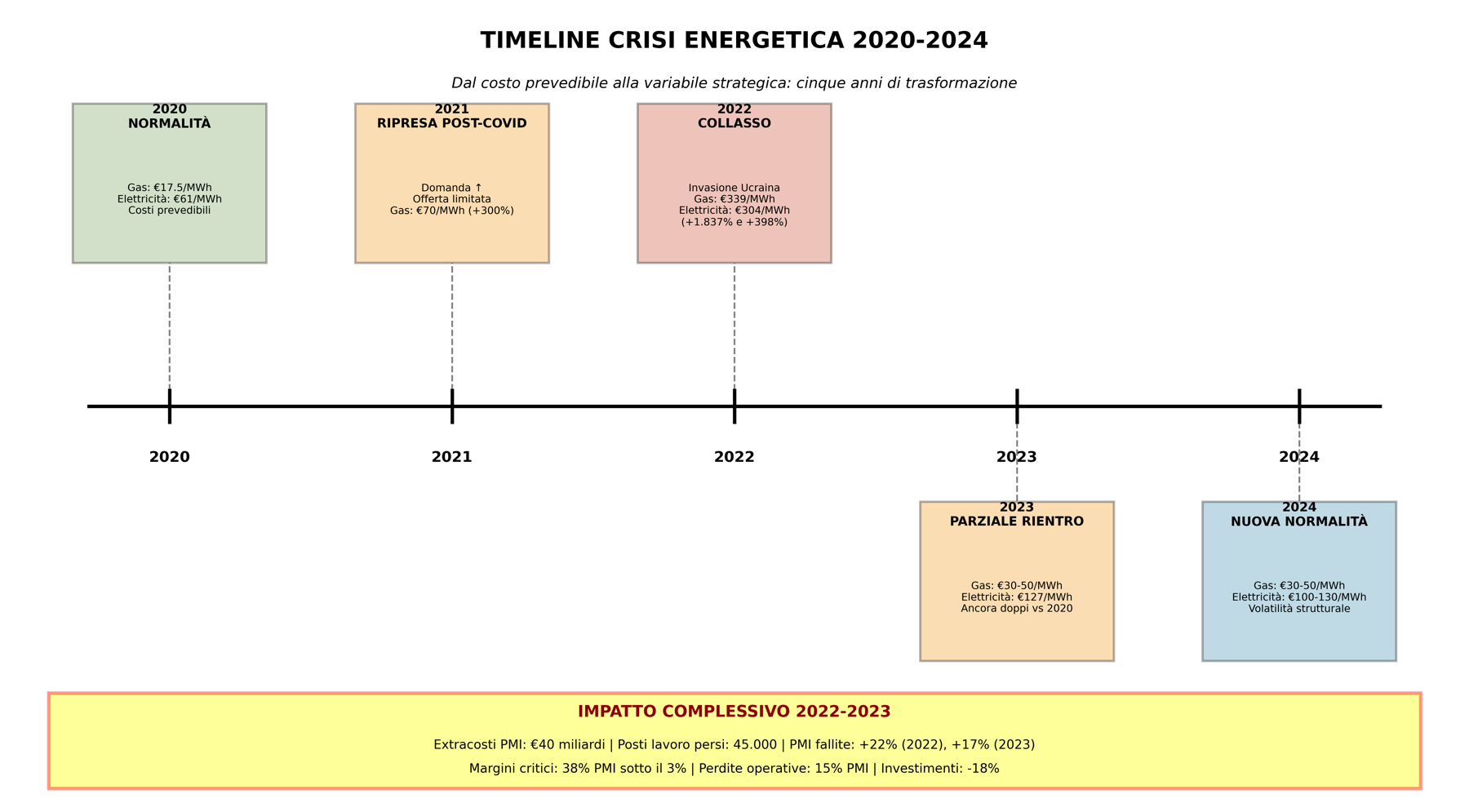

Fino al 2020, l'energia elettrica e il gas naturale erano quello che dovrebbero essere per le piccole e medie imprese: costi prevedibili. Una voce di bilancio stabile che permetteva di pianificare con ragionevole certezza la spesa energetica annuale e gli investimenti conseguenti

Fino al 2020, l'energia elettrica e il gas naturale erano quello che dovrebbero essere per le piccole e medie imprese: costi prevedibili. Una voce di bilancio stabile che permetteva di pianificare con ragionevole certezza la spesa energetica annuale e gli investimenti conseguenti.

Questa certezza è venuta meno tra il 2021 e il 2022.

L'energia è diventata una variabile critica capace di determinare, da sola, la differenza tra profitto e perdita d'esercizio. Le Pmi si sono trovate a dover gestire oscillazioni di prezzo del 300-400% nel giro di pochi mesi, senza disporre degli strumenti finanziari, delle competenze tecniche o della struttura organizzativa necessarie per fronteggiare questa volatilità.

Non è stata semplicemente una crisi congiunturale. È stata la trasformazione strutturale di un costo da fisso a variabile, con conseguenze che hanno ridisegnato la competitività industriale italiana.

LA GENESI DELLA CRISI

La crisi ha avuto origine nel 2021, quando la ripresa economica post-pandemia ha generato un aumento improvviso della domanda globale di energia mentre l'offerta rimaneva limitata. Le scorte di gas in Europa erano ai minimi dopo un inverno particolarmente rigido. Il drastico calo della produzione eolica nel Mare del Nord durante l'estate ha costretto i paesi europei a compensare con maggiori importazioni di gas.

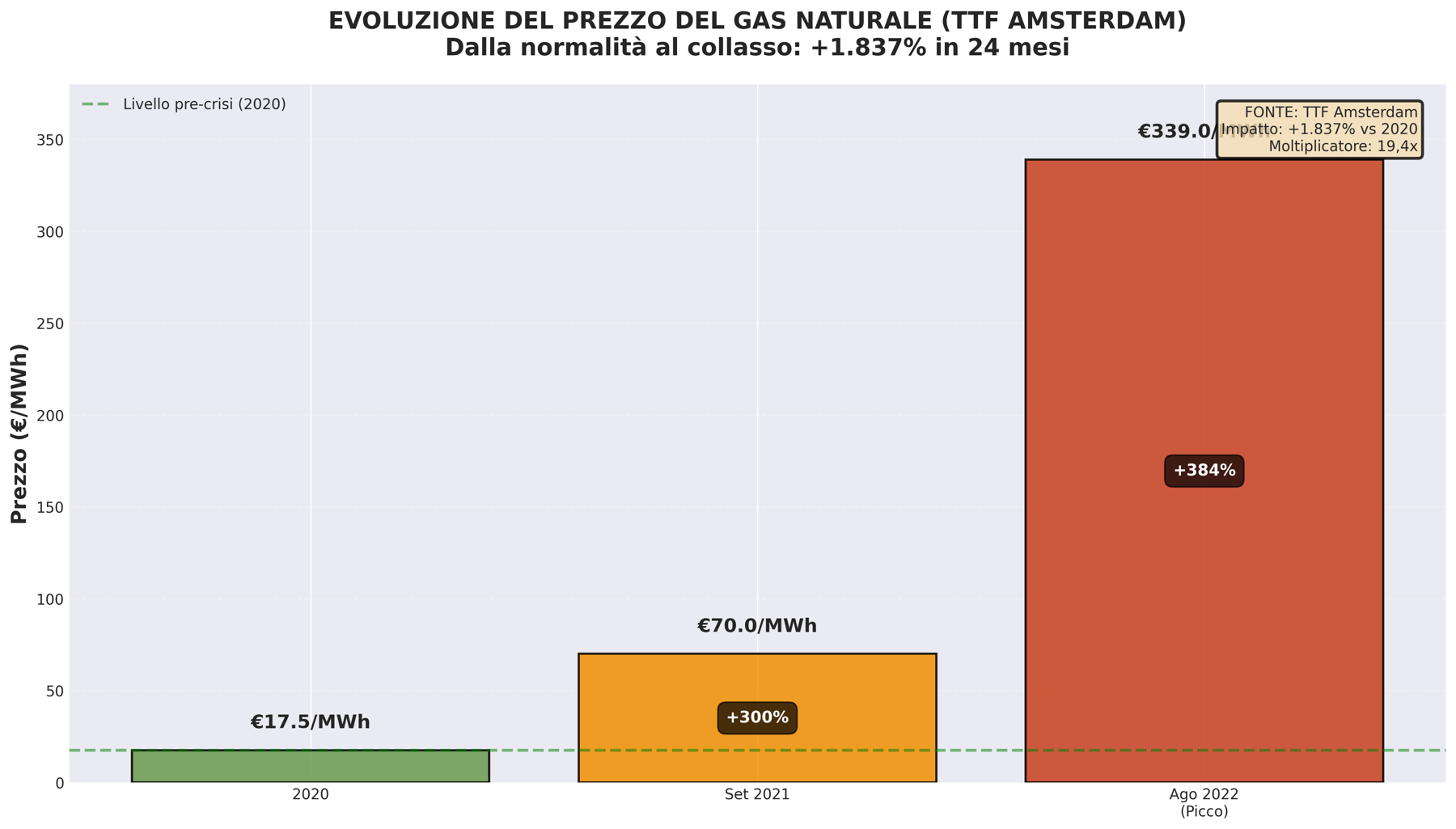

Il prezzo del gas naturale al TTF di Amsterdam, che nel 2020 oscillava intorno ai 15-20 euro per megawattora, ha iniziato una rapida ascesa. A settembre 2021 aveva già superato i 70 €/MWh, quadruplicando rispetto all'anno precedente.

L'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 ha trasformato una crisi di approvvigionamento in emergenza geopolitica. La Russia, che forniva circa il 40% del gas naturale consumato in Europa, ha progressivamente ridotto le forniture attraverso i gasdotti Nord Stream, trasformando l'energia in strumento di pressione politica. Il prezzo del gas ha raggiunto il picco di 339 €/MWh ad agosto 2022 - diciassette volte il prezzo del 2020.

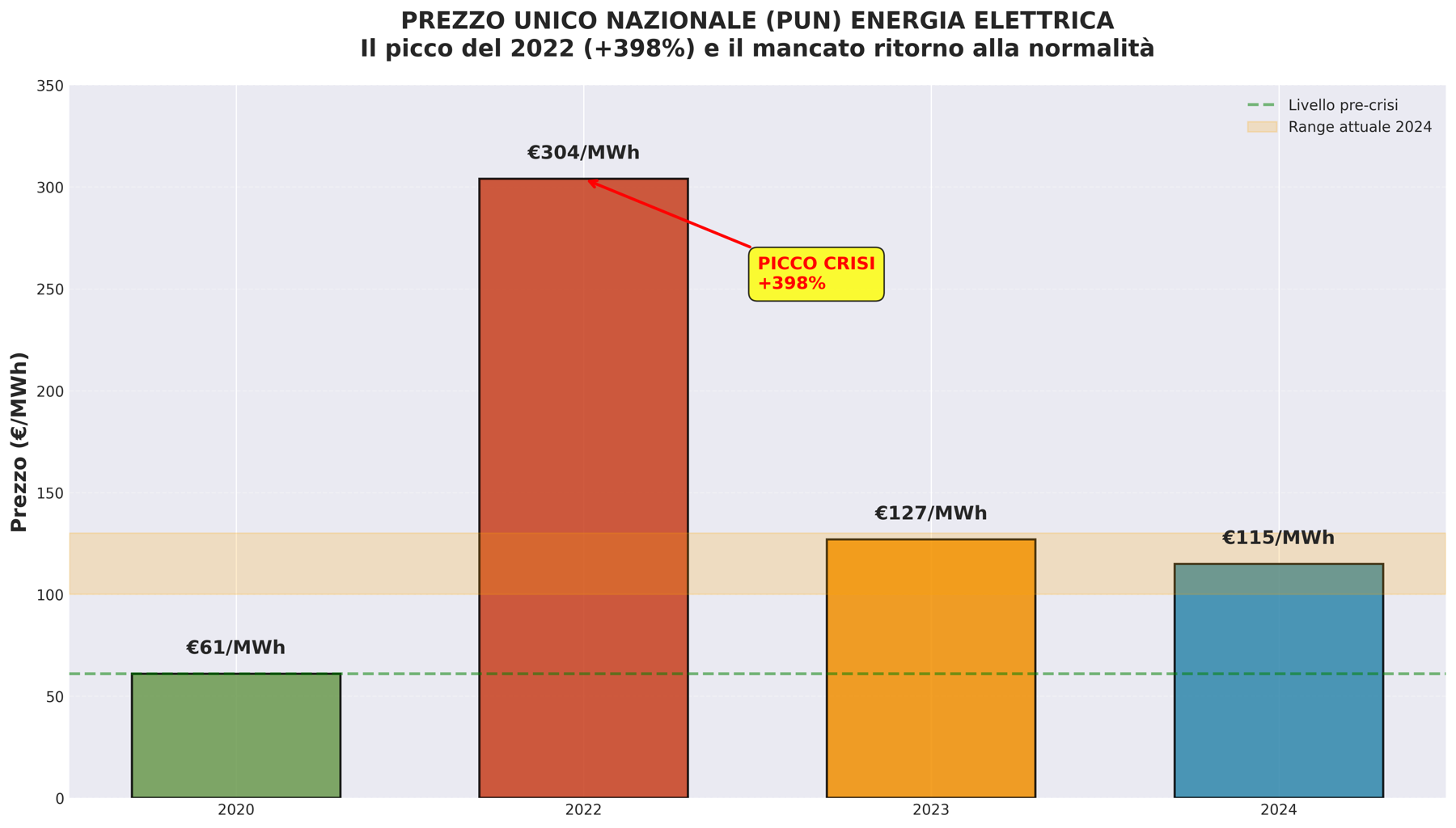

L'elettricità ha seguito una traiettoria simile. In Italia il prezzo è fortemente correlato a quello del gas utilizzato nelle centrali termoelettriche. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è passato da una media di 61 €/MWh nel 2020 a 304 €/MWh nel 2022, registrando un aumento del 398% in due anni.

Per le Pmi questo si è tradotto in bollette quintuplicate nel giro di diciotto mesi. Un'impresa che nel 2020 sosteneva 50.000 euro annui per l'elettricità si è trovata nel 2022 con una spesa di 250.000 euro, senza aver aumentato i consumi. Molte imprese hanno dovuto ridurre la produzione proprio per contenere i costi energetici, innescando un circolo vizioso tra contrazione dell'attività e perdita di competitività.

La situazione è parzialmente migliorata nel 2023 e 2024, con il PUN sceso a una media di 127 €/MWh nel 2023. Tuttavia i prezzi rimangono doppi rispetto al periodo pre-crisi e continuano a oscillare in modo significativo, rendendo difficile la pianificazione di medio-lungo periodo.

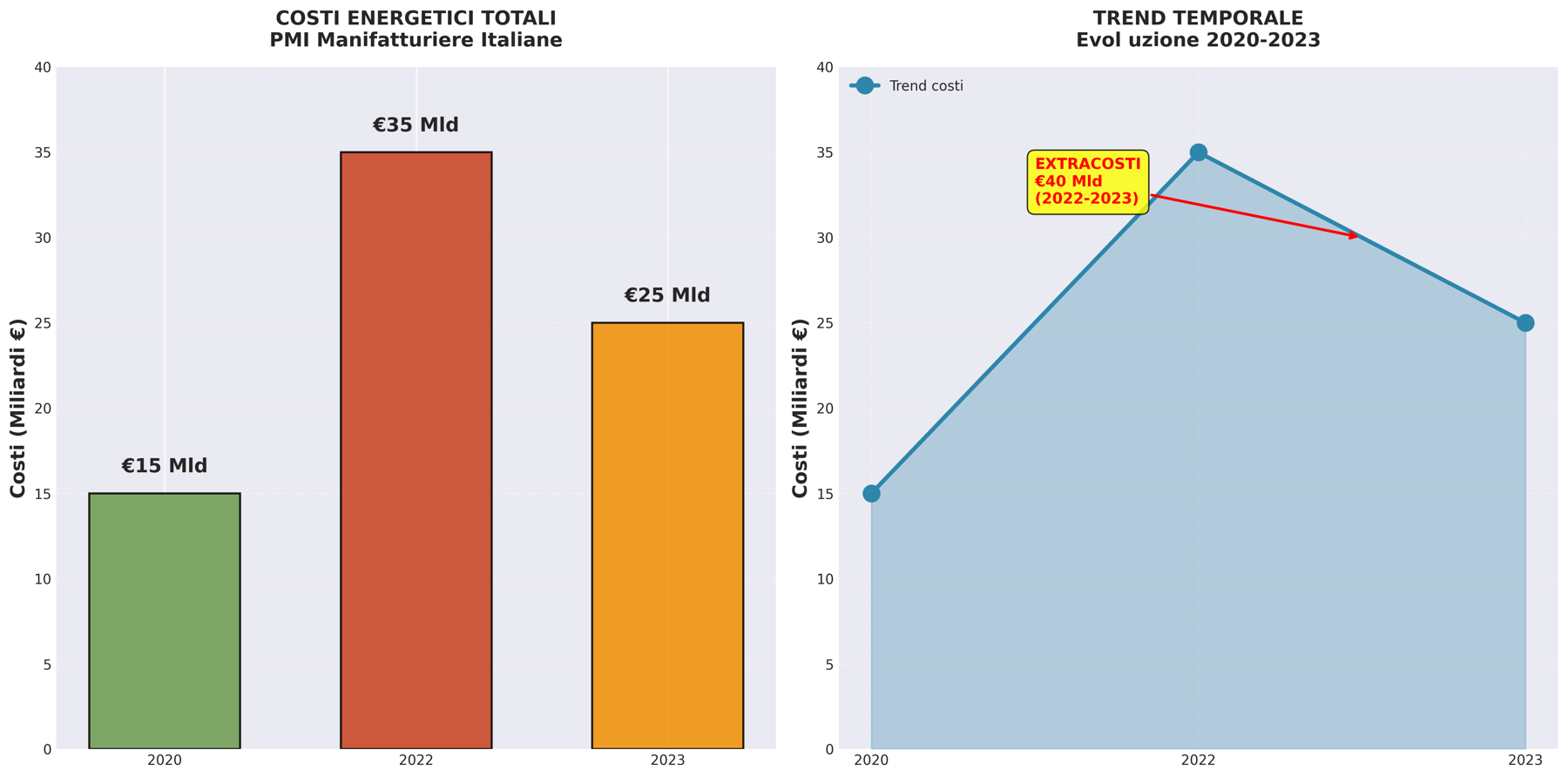

Secondo i dati di Confartigianato, nel biennio 2022-2023 le Pmi hanno sostenuto extracosti energetici per oltre 40 miliardi di euro rispetto al periodo 2019-2020. Un onere che ha eroso completamente i margini operativi di interi settori industriali, costringendo molte imprese a scelte difficili: ridurre la produzione nei momenti di picco del prezzo, contenere i costi del personale, rinviare investimenti programmati, o in alcuni casi cessare l'attività.

L'IMPATTO SETTORIALE E TERRITORIALE

L'impatto della crisi è stato differenziato. L'intensità del colpo è dipeso principalmente da due fattori: l'intensità energetica del processo produttivo e la capacità di traslare i maggiori costi sui prezzi di vendita.

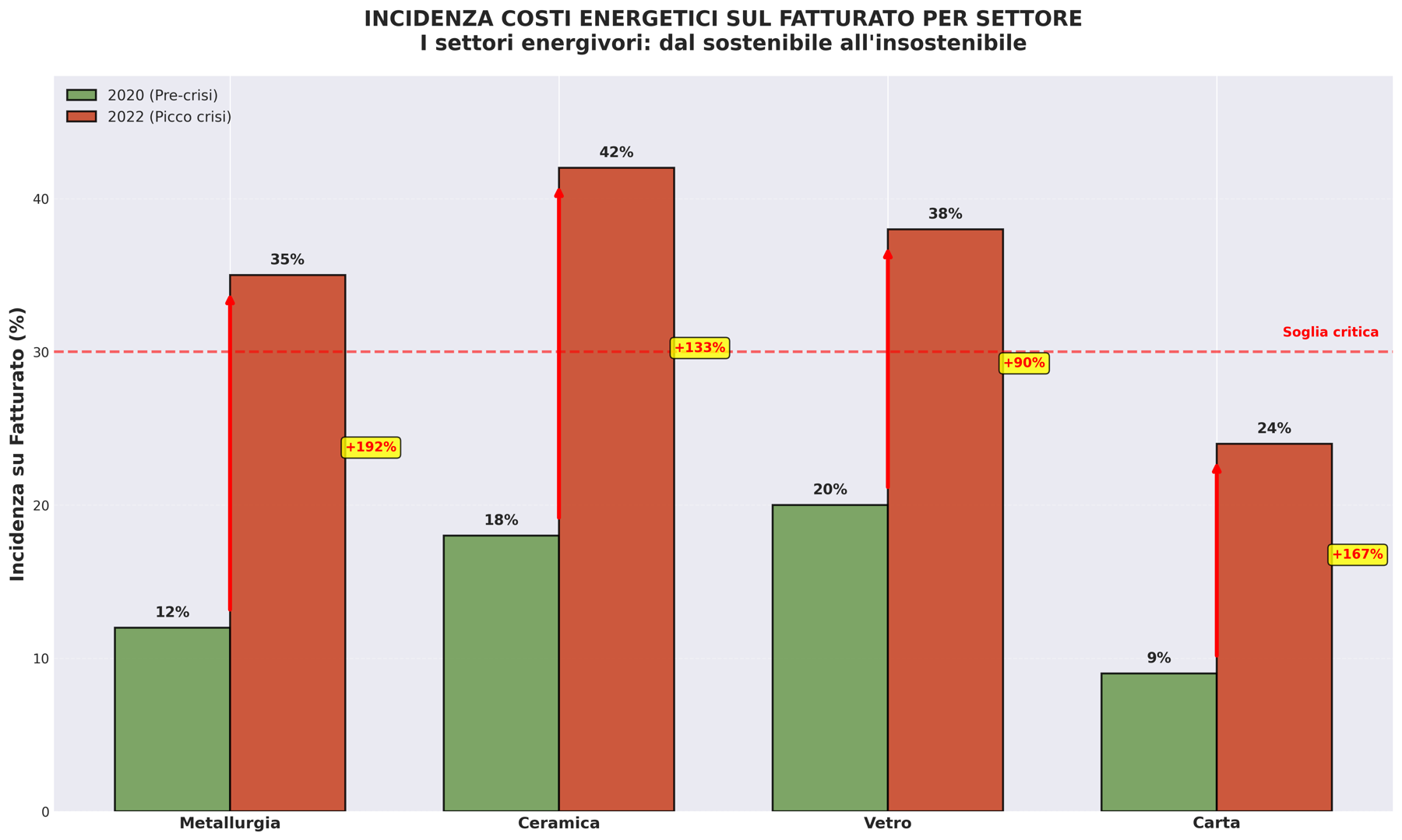

I settori energivori hanno registrato gli impatti più significativi. La siderurgia e la metallurgia, dove l'energia può rappresentare fino al 30-40% dei costi di produzione, hanno visto i costi esplodere. Le fonderie, le acciaierie e le imprese che lavorano metalli si sono spesso trovate in situazioni critiche di sostenibilità economica.

La ceramica e il vetro hanno affrontato difficoltà simili. I forni per la cottura della ceramica e la fusione del vetro richiedono temperature altissime e funzionamento continuo, rendendo impossibile modulare i consumi in base al prezzo. Il distretto di Sassuolo ha dovuto affrontare decisioni senza precedenti, con conseguenze non solo economiche ma anche tecniche, considerato che il riavvio di un forno ceramico richiede settimane e costi ingenti.

La carta e la cartotecnica, con processi ad alta intensità energetica, hanno registrato aumenti di costo particolarmente gravosi. La chimica di base, che utilizza il gas naturale sia come fonte energetica sia come materia prima, ha affrontato una duplice penalizzazione.

Anche settori tradizionalmente meno energivori hanno subito conseguenze rilevanti. Il tessile, con i processi di tintura e finissaggio che richiedono calore e vapore, ha registrato aumenti del 150-200%. La plastica e la gomma hanno dovuto rivedere completamente la politica dei prezzi, trovandosi spesso in posizioni difficili tra fornitori che non garantivano prezzi stabili e clienti resistenti agli aumenti.

I dati di Confartigianato evidenziano l'impatto settoriale:

- Metallurgia: incidenza dell'energia sul fatturato passata dal 12% del 2020 al 35% del 2022

- Ceramica: dal 18% al 42%

- Vetro: dal 20% al 38%

- Carta: dal 9% al 24%

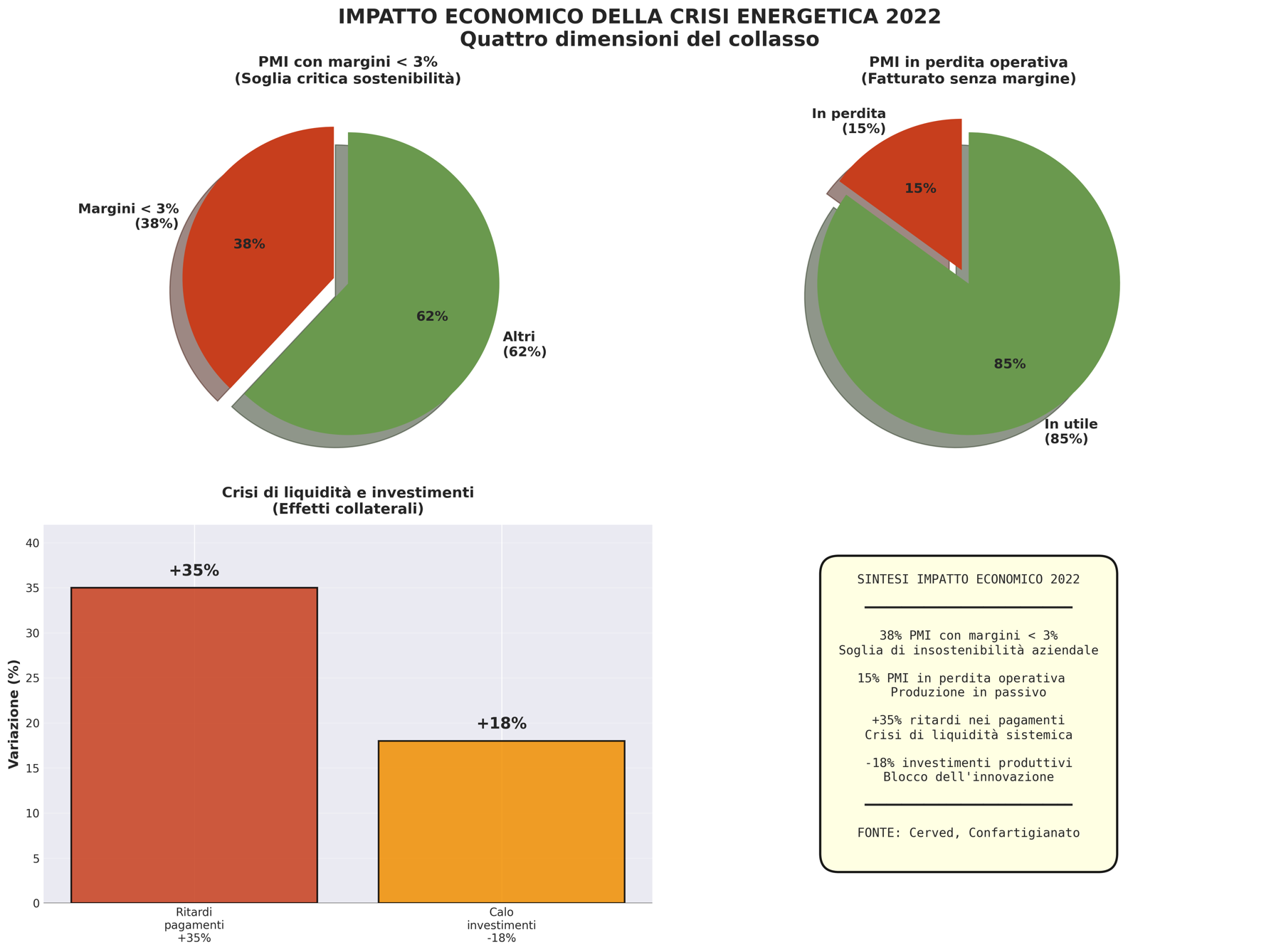

Si tratta di percentuali che hanno messo sotto forte pressione la sostenibilità economica di molte attività. Secondo i dati di Cerved, nel 2022 il 38% delle PMI manifatturiere ha chiuso con margini operativi inferiori al 3% - una soglia considerata critica per la tenuta aziendale nel medio periodo. Il 15% ha chiuso in perdita operativa.

Dal punto di vista territoriale, le regioni più colpite sono state quelle con maggiore concentrazione di industrie energivore. Il Veneto ha registrato aumenti medi dei costi energetici del 280%, la Lombardia del 265%, l'Emilia-Romagna del 295%, il Friuli-Venezia Giulia del 310%.

LA VOLATILITÀ COME FATTORE CRITICO

Accanto all'aumento dei costi, la volatilità dei prezzi ha rappresentato una sfida significativa per la capacità di pianificazione delle imprese. L'imprevedibilità si è rivelata, per molte Pmi, altrettanto problematica del livello assoluto dei prezzi.

Il prezzo del gas poteva oscillare del 30-40% nell'arco di una settimana, del 10-15% nell'arco di una giornata. Questa dinamica ha reso estremamente difficile la formulazione di preventivi affidabili. Un'impresa che presenta un'offerta per una commessa da consegnare in tre mesi difficilmente può prevedere quale sarà il costo energetico effettivo al momento della produzione, con il rischio concreto di trovarsi con margini azzerati o negativi.

Molte Pmi hanno cercato di introdurre clausole di revisione prezzi nei contratti con i clienti, trasferendo parte del rischio della volatilità energetica. Tuttavia questa soluzione ha funzionato principalmente dove esisteva un adeguato potere contrattuale. Le imprese subfornitrici si sono spesso trovate in posizioni di difficoltà, strette tra costi energetici imprevedibili e clienti poco disponibili ad accettare meccanismi di adeguamento.

La volatilità ha accentuato le differenze tra grandi e piccole imprese. Le grandi aziende hanno potuto utilizzare strumenti finanziari di copertura - contratti futures, opzioni, swap - per stabilizzare i costi. Le PMI, prive dei volumi necessari per accedere agevolmente a questi strumenti, sono rimaste maggiormente esposte alle oscillazioni.

Un effetto paradossale si è verificato nel 2023. Molte PMI che avevano sottoscritto contratti a prezzo fisso durante il picco della crisi, per proteggersi dalla volatilità, si sono trovate a pagare ancora 250-300 €/MWh mentre il mercato era sceso a 120-150 €/MWh. Una scelta comprensibile di gestione del rischio che si è trasformata in svantaggio competitivo temporaneo.

LE STRATEGIE DI RISPOSTA ADOTTATE

Le Pmi italiane hanno reagito alla crisi con diverse strategie, determinate tanto dalla specificità del settore quanto dalle risorse disponibili.

Riduzione e rimodulazione della produzione: molte imprese hanno scelto di concentrare la produzione nelle fasce orarie meno costose, riducendo o fermando gli impianti durante le ore di picco. Questa soluzione ha funzionato per chi disponeva di processi produttivi flessibili e clienti disposti ad accettare tempi di consegna adattati. Per le imprese con cicli produttivi continui - fonderie, vetrerie, cartiere - questa opzione è risultata impraticabile o eccessivamente onerosa.

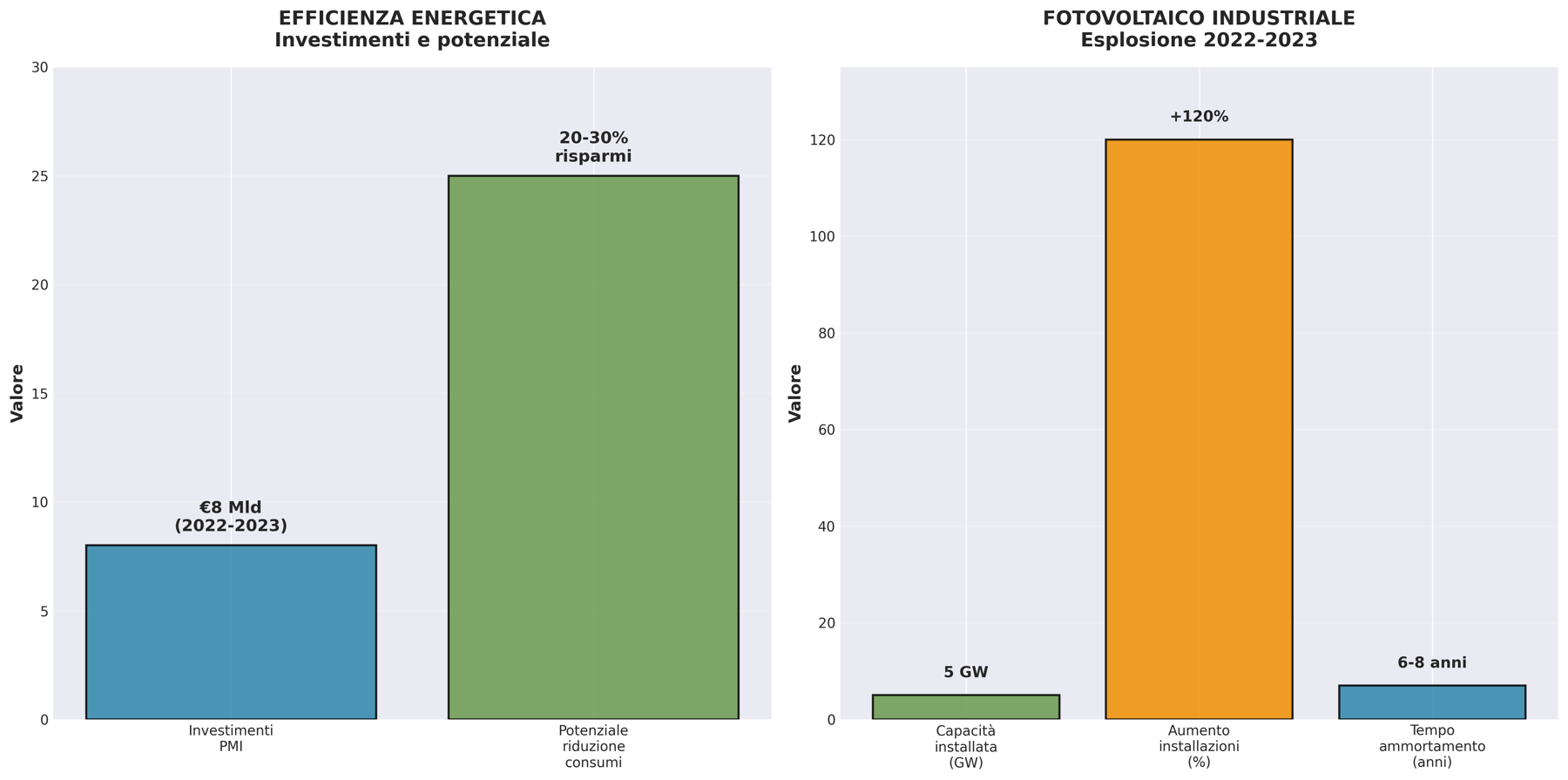

Efficientamento energetico: secondo i dati di Confartigianato, nel biennio 2022-2023 le Pmi hanno investito oltre 8 miliardi di euro in efficienza energetica. Gli interventi hanno riguardato l'installazione di impianti più efficienti, il miglioramento dell'isolamento termico, l'installazione di sistemi di recupero del calore, la sostituzione di macchinari obsoleti con tecnologie a minor consumo. Va osservato che molte imprese hanno dovuto ricorrere all'indebitamento per finanziare questi investimenti in un momento in cui i margini erano sotto pressione.

Autoproduzione di energia: l'installazione di impianti fotovoltaici sui capannoni industriali ha registrato una forte accelerazione. Nel 2022 e 2023 sono stati installati oltre 5 GW di nuova capacità fotovoltaica industriale, con un aumento del 120% rispetto al biennio precedente. Il fotovoltaico permette di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica e di produrre energia a costo marginale contenuto dopo l'ammortamento dell'investimento iniziale.

L'autoproduzione presenta tuttavia alcune limitazioni strutturali. Il fotovoltaico produce solo durante le ore diurne e con significative variazioni stagionali, mentre molte imprese necessitano di energia in modo continuativo. I sistemi di accumulo con batterie, pur tecnologicamente maturi, presentano ancora costi significativi per la maggior parte delle PMI. Inoltre, per le imprese che necessitano principalmente di energia termica ad alta temperatura - fonderie, ceramica, vetro - la sostituzione del gas con l'elettricità fotovoltaica richiederebbe una riprogettazione completa dei processi produttivi.

Forme di aggregazione: alcuni territori hanno sperimentato gruppi di acquisto, consorzi o contratti collettivi per aumentare il potere contrattuale verso i fornitori di energia. I risultati sono stati apprezzabili, pur rimanendo limitati dalla necessità di raggiungere volumi significativi per ottenere condizioni sostanzialmente più favorevoli.

Traslazione sui clienti: dove possibile, molte imprese hanno aumentato i prezzi di vendita per compensare i maggiori costi energetici. Questa strategia ha funzionato nei settori dove la domanda è rimasta sostenuta e dove esisteva margine di negoziazione con i clienti. In molti altri casi la traslazione è stata solo parziale, con le PMI costrette ad assorbire parte dell'aumento, riducendo ulteriormente i margini.

L'IMPATTO ECONOMICO COMPLESSIVO

I dati consentono di quantificare l'impatto della crisi sul sistema delle Pmi.

Nel 2022 le piccole e medie imprese manifatturiere hanno sostenuto costi energetici per circa 35 miliardi di euro, rispetto ai 15 miliardi del 2020. Un aumento di 20 miliardi in due anni. Nel 2023, nonostante la discesa dei prezzi, i costi sono rimasti sopra i 25 miliardi - ancora 10 miliardi in più rispetto al periodo pre-crisi.

L'extracosto medio per impresa è stato quantificato da Confartigianato in circa 13mila euro per le microimprese (fino a 9 dipendenti), 78mila euro per le piccole imprese (10-49 dipendenti) e 340mila euro per le medie imprese (50-249 dipendenti). Per molte PMI questi importi hanno rappresentato una parte significativa o l'intero utile d'esercizio.

L'impatto sulla liquidità è stato rilevante. Il ritardo medio nei pagamenti verso i fornitori di energia è aumentato del 35% nel 2022, con molte imprese costrette a rinegoziare piani di rientro o a ricorrere a finanziamenti bancari per fronteggiare l'emergenza.

Gli investimenti produttivi hanno subito una contrazione. Nel 2022 gli investimenti in macchinari e impianti delle PMI manifatturiere sono diminuiti del 18% rispetto al 2021. Le risorse disponibili sono state necessariamente orientate verso la gestione dell'emergenza energetica, con inevitabili rinvii di progetti di ammodernamento tecnologico.

Sul fronte occupazionale, si stima che la crisi abbia contribuito alla perdita di circa 45.000 posti di lavoro nelle PMI manifatturiere tra 2022 e 2023. Molte imprese hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, contenendo i licenziamenti ma riducendo comunque ore lavorate e redditi dei lavoratori.

Le procedure concorsuali nel comparto manifatturiero sono aumentate del 22% nel 2022 rispetto al 2021. Nel 2023, nonostante il progressivo calo dei prezzi energetici, l'aumento è stato ancora del 17% - evidenziando come molte imprese che erano riuscite a superare il picco della crisi non abbiano poi avuto la forza finanziaria per un pieno recupero.

GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO

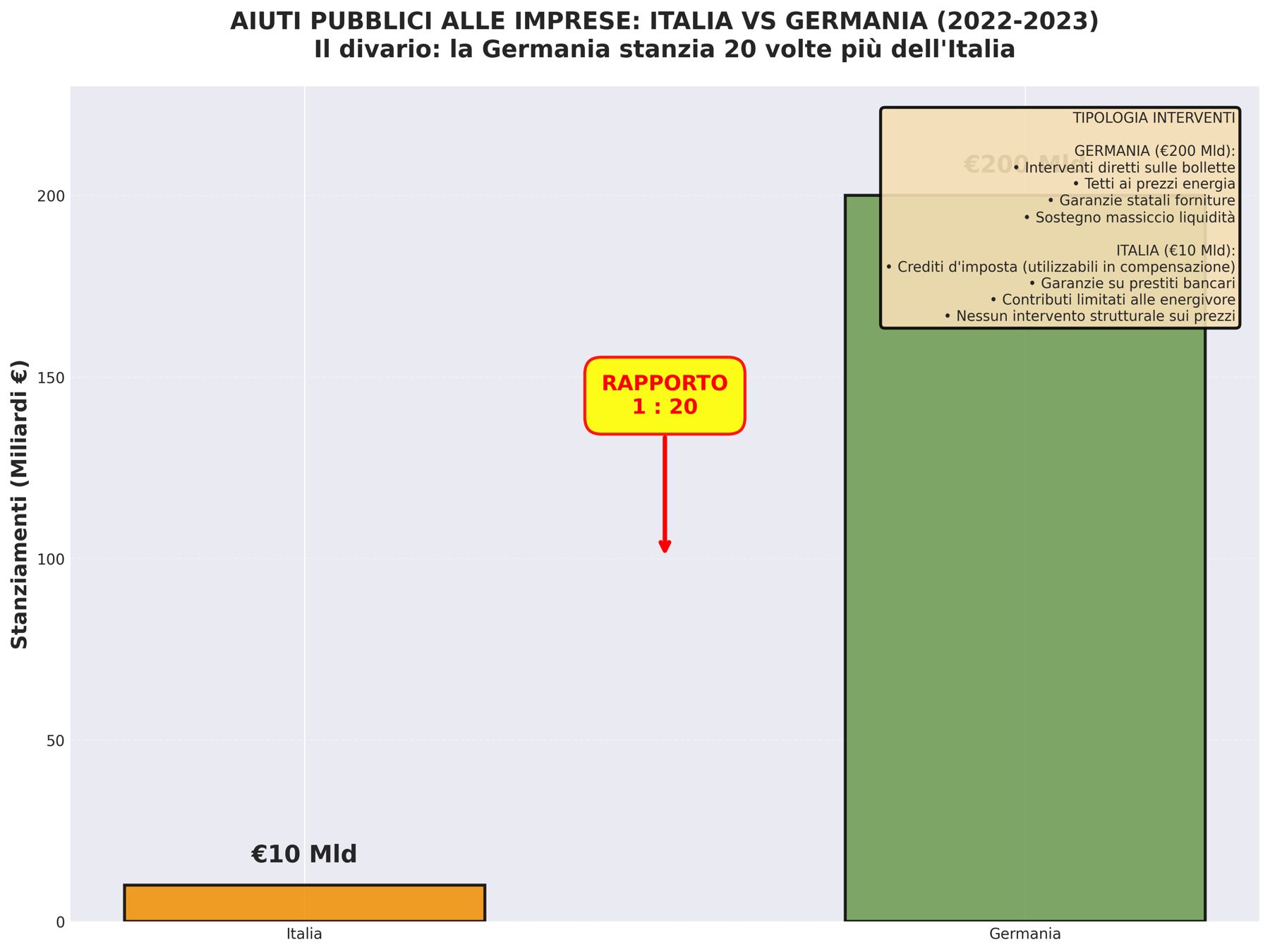

Di fronte all'emergenza energetica, il Governo ha varato una serie di interventi di sostegno alle imprese. Tra il 2022 e il 2023 sono stati stanziati complessivamente circa 10 miliardi di euro sotto forma di crediti d'imposta, contributi diretti e garanzie sui prestiti.

Il principale strumento è stato il credito d'imposta sui maggiori costi energetici, introdotto nel 2022 e successivamente prorogato. Le imprese energivore hanno potuto accedere a un credito d'imposta pari al 45% dei maggiori costi sostenuti per l'energia elettrica e al 40% per il gas naturale, rispetto ai costi del periodo corrispondente del 2019. Le imprese non energivore hanno avuto diritto a percentuali inferiori (20-30%).

Lo strumento ha presentato alcune criticità applicative. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione fiscale e quindi non fornisce liquidità immediata alle imprese. Un'impresa che deve far fronte alle bollette correnti ottiene il beneficio fiscale alcuni mesi dopo, quando effettua le compensazioni tributarie. Questo ha richiesto a molte PMI di ricorrere a finanziamenti bancari per anticipare le risorse necessarie.

Il meccanismo di calcolo basato sul confronto con i consumi del 2019 ha in alcuni casi generato situazioni di minor favore per le imprese che nel frattempo avevano modificato i profili di consumo. Inoltre l'accesso al credito ha richiesto documentazione articolata e tempi di istruttoria che hanno rappresentato una barriera per alcune piccole imprese.

Altri interventi hanno riguardato il rafforzamento delle garanzie pubbliche sui prestiti bancari, per facilitare l'accesso al credito delle imprese in difficoltà. Si è trattato di strumenti che hanno aumentato la capacità di indebitamento, senza tuttavia fornire risorse dirette a fondo perduto.

Il confronto con gli interventi adottati in altri paesi europei evidenzia approcci differenziati. La Germania ha stanziato oltre 200 miliardi di euro con interventi diretti sulle bollette, tetti ai prezzi dell'energia e garanzie statali ampie. La Francia ha introdotto un tetto ai prezzi dell'energia elettrica per le Pmi, ripartendo il costo tra diversi soggetti economici.

L'approccio italiano è stato caratterizzato da interventi più frazionati e con minore impatto immediato sulla liquidità, lasciando una parte più consistente dell'aggiustamento a carico delle imprese.

LE PROSPETTIVE DI MEDIO-LUNGO PERIODO

La crisi energetica del 2022 non rappresenta un episodio destinato a risolversi con un semplice ritorno ai livelli di prezzo precedenti. Ha invece segnato l'ingresso in una fase caratterizzata da maggiore volatilità strutturale, dipendenza da dinamiche geopolitiche complesse e necessità di ripensare la gestione dell'energia nelle Pmi.

I prezzi dell'energia sono scesi rispetto ai picchi del 2022 ma si mantengono stabilmente su livelli superiori al passato. Il gas naturale oscilla tra i 30 e i 50 €/MWh - ancora il doppio o il triplo dei 15-20 euro del periodo 2015-2020. L'elettricità si attesta intorno ai 100-130 €/MWh, rispetto ai 50-60 euro del periodo precedente. Questo nuovo equilibrio di prezzi richiede un adattamento dei modelli economici per molte attività produttive.

La transizione energetica verso le rinnovabili, accelerata dalla crisi, presenta opportunità ma anche sfide. L'energia solare ed eolica sono per natura intermittenti, richiedendo adeguati sistemi di accumulo e reti intelligenti per garantire continuità e stabilità. La gestione di questa intermittenza sarà cruciale per evitare nuove forme di volatilità legate alle condizioni meteorologiche.

La dipendenza europea dal gas naturale liquefatto (GNL) importato via nave - necessaria per sostituire le forniture russe - mantiene i prezzi europei su livelli strutturalmente più elevati rispetto ad altre aree geografiche. Gli Stati Uniti, ad esempio, grazie all'autoproduzione da shale gas, registrano prezzi del gas naturale tre-quattro volte inferiori a quelli europei. Questo differenziale si traduce in un gap di competitività per le imprese manifatturiere europee sui mercati globali.

Le tensioni geopolitiche rimangono una variabile rilevante. Qualsiasi escalation in aree strategiche per i flussi energetici può potenzialmente innescare nuove oscillazioni dei prezzi. Gli eventi recenti hanno dimostrato quanto rapidamente le dinamiche geopolitiche possano tradursi in shock economici per le imprese.

Per le PMI questo scenario richiede un cambio di approccio. L'energia non può più essere considerata semplicemente un costo fisso da gestire con contratti standard annuali. Deve essere trattata come una variabile strategica da monitorare con continuità, da gestire con strumenti adeguati, da ridurre attraverso efficienza e autoproduzione dove possibile.

Le imprese dovranno sviluppare competenze in ambiti finora meno presidiati: monitoraggio dei mercati energetici, utilizzo di strumenti finanziari di copertura, valutazione e progettazione di impianti di autoproduzione, gestione ottimizzata dei consumi. Questo richiede investimenti in formazione, accesso a consulenze specializzate e disponibilità di risorse finanziarie.

STRATEGIE E STRUMENTI PER LE PMI

Efficienza energetica

L'investimento in tecnologie a ridotto consumo energetico rappresenta una priorità strategica. Le opportunità includono la sostituzione di macchinari obsoleti con modelli ad alta efficienza, l'installazione di sistemi di cogenerazione per il recupero del calore di scarto, il rifacimento degli impianti di illuminazione con tecnologia LED, il miglioramento dell'isolamento termico degli edifici produttivi.

Secondo le stime di ENEA, le PMI manifatturiere italiane potrebbero ridurre i consumi energetici del 20-30% attraverso interventi di efficientamento con tempi di ritorno dell'investimento inferiori a cinque anni.

Autoproduzione di energia

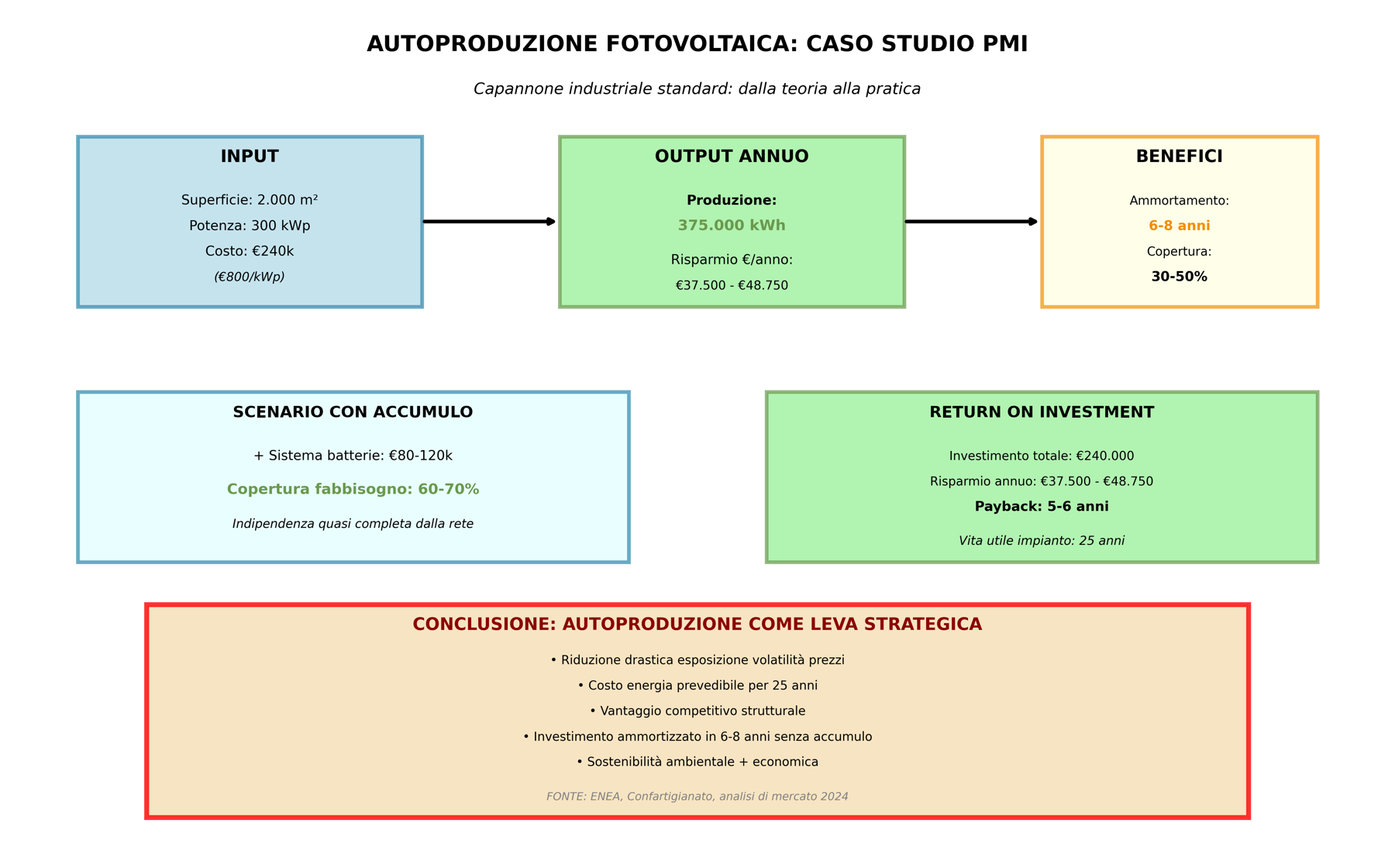

Il fotovoltaico industriale ha raggiunto livelli di costo che lo rendono economicamente interessante anche in assenza di incentivi. I costi di installazione si attestano sotto gli 800 euro per kWp, con tempi di ammortamento nell'ordine di 6-8 anni. Un capannone industriale di 2.000 metri quadrati può ospitare circa 300 kWp di pannelli fotovoltaici, con una produzione annuale stimata di circa 375.000 kWh - sufficiente a coprire il 30-50% del fabbisogno di un'impresa manifatturiera media.

L'aggiunta di sistemi di accumulo può aumentare la percentuale di autoconsumo al 60-70%, riducendo significativamente l'esposizione alle oscillazioni di prezzo della rete. Va tuttavia considerato che i sistemi di accumulo comportano ancora investimenti rilevanti che vanno valutati caso per caso.

Gestione finanziaria del rischio energetico

Stanno diventando progressivamente più accessibili anche alle PMI strumenti finanziari tradizionalmente utilizzati dalle grandi imprese. I contratti PPA (Power Purchase Agreement) a lungo termine con produttori di energia rinnovabile possono garantire prezzi stabili per periodi di 10-15 anni. I contratti futures sul mercato elettrico permettono di fissare il prezzo per i mesi o anni successivi. Opzioni e swap possono proteggere dai picchi di prezzo mantenendo la possibilità di beneficiare di eventuali riduzioni.

Questi strumenti richiedono competenze specifiche, ma esistono piattaforme e consulenti specializzati che stanno rendendo accessibili anche alle PMI prodotti finanziari in precedenza riservati ai grandi consumatori energetici.

Contrattualistica con i clienti

È opportuno che la contrattualistica con i clienti incorpori meccanismi di adeguamento legati all'andamento dei costi energetici. Diverse PMI hanno già adottato formule di indicizzazione dei prezzi basate su indici pubblici come il PUN per l'elettricità o il PSV per il gas. Questo permette di condividere con il cliente parte del rischio connesso alla volatilità energetica, a condizione di mantenere trasparenza e capacità di dialogo.

Aggregazione tra imprese

Forme di aggregazione possono aumentare il potere contrattuale e generare economie di scala. Consorzi di acquisto per negoziare contratti collettivi con i fornitori di energia, comunità energetiche per condividere impianti di produzione rinnovabile, gruppi di interesse per investire congiuntamente in tecnologie innovative rappresentano opzioni da valutare, particolarmente nei distretti industriali.

L'Unione Europea ha previsto fondi specifici per supportare la nascita di comunità energetiche industriali, dove più imprese di un territorio condividono impianti fotovoltaici, eolici o di cogenerazione.

Revisione strategica

Per alcune tipologie di imprese, particolarmente quelle più energivore con produzioni a basso valore aggiunto, può essere necessaria una riflessione strategica sul modello di business. Le opzioni possono includere la specializzazione su prodotti a maggior valore aggiunto dove l'incidenza del costo energetico sia proporzionalmente minore, l'integrazione verticale verso fasi produttive meno energivore, o forme di diversificazione geografica delle attività.

Il ruolo delle istituzioni

Le PMI hanno necessità di interventi strutturali da parte delle istituzioni per affrontare un problema che ha dimensioni sistemiche. Gli ambiti di intervento prioritari includono:

- La riduzione degli oneri di sistema che gravano sulla bolletta elettrica

- Gli investimenti in infrastrutture energetiche (interconnessioni, rigassificatori, reti intelligenti) per ridurre i costi strutturali

- L'evoluzione dei meccanismi di formazione del prezzo elettrico a livello europeo

- Il potenziamento degli strumenti di sostegno con maggiore attenzione alla liquidità immediata

- Il supporto alla diffusione delle comunità energetiche e delle forme di aggregazione

CONCLUSIONI

La crisi energetica 2021-2024 ha trasformato permanentemente il ruolo dell'energia nell'economia delle PMI. Da costo prevedibile e sostanzialmente stabile, è diventata una variabile strategica che richiede gestione attiva, competenze specifiche e strumenti adeguati.

Le imprese che sapranno adattarsi a questa nuova realtà - investendo in efficienza, sviluppando capacità di autoproduzione dove possibile, utilizzando strumenti di gestione del rischio, rivedendo quando necessario i propri modelli organizzativi e contrattuali - potranno trasformare quella che è stata una minaccia in un'opportunità di rafforzamento competitivo.

Il percorso richiede investimenti, competenze e accompagnamento. Il sistema associativo è impegnato a fornire alle imprese associate gli strumenti informativi, formativi e di supporto necessari per affrontare questa transizione, nella consapevolezza che la gestione dell'energia è diventata un fattore determinante per la competitività e la sostenibilità delle nostre imprese. (5. continua) Sara Bartolini